Jean 10 constitue l’une des clés de voûte de la théologie johannique. Dans ce chapitre où Jésus se présente comme le Bon Pasteur, nous découvrons un langage hautement symbolique, soutenu par une structure littéraire complexe et enracinée dans la culture biblique. Cette exploration nous invite à déchiffrer le langage du Quatrième Évangile à partir d’images familières – brebis, berger, porte – qui dévoilent les dimensions profondes de la mission de Jésus.

Très bientôt, une série de vidéos sur notre chaîne You Tube viendra prolonger cet article par une lecture attentive de Jean 10, à la lumière de la spiritualité de l’Enfant de Bethléem, et offrira des clés pour entrer dans la symbolique johannique.

Jean 10, 1-21 est d’une importance significative dans l’ensemble de l’évangile. Ce passage baigne dans une atmosphère vétérotestamentaire forte, et chaque mot est chargé de sens. Le texte joue sur des éléments simples et concrets – l’enclos, le berger, la porte, les brebis – pour transmettre une révélation théologique majeure.

L’auteur emploie ici un langage symbolique, mais aussi métaphorique.

Le symbole

Pour caractériser le langage de l’évangile selon Jean, les commentateurs font souvent appel à la notion de symbole. Cette catégorie, qui traverse plusieurs disciplines – psychanalyse, histoire des religions, poésie – éclaire puissamment la manière dont le Quatrième Évangile nous parle de Jésus.

En psychanalyse, le symbole exprime — en le voilant — une réalité psychique profonde, souvent liée à des conflits intérieurs inconscients. Il ne montre jamais directement, mais suggère, contourne, évoque.

Dans l’histoire des religions, certains symboles récurrents — l’échelle, la montagne, l’arbre, la grotte ou le labyrinthe — servent de médiation pour dire le sacré, l’invisible, le divin.

En poétique, le symbole est un ressort d’interprétation et de révélation. Paul Ricoeur le décrit ainsi :

« On appelle symboles : tantôt les images privilégiées d’un poème donné (ainsi les images d’eau dans certains poèmes d’Isaïe), tantôt les images dominantes d’un auteur déterminé (par exemple celle de la rose ou de la palme chez Claude, la chevelure chez Baudelaire), tantôt des figures persistantes dans lesquelles toute une culture se reconnaît (l’armailli ou le cor des Alpes). »

L’usage que fait Jean du symbole n’est donc pas isolé : il entre en résonance avec ces différentes traditions. Mais il a aussi une spécificité. Chez Jean, le symbole n’est jamais réductible à une explication unique. Contrairement à l’allégorie, qui peut être abandonnée une fois son sens compris, le symbole johannique reste ouvert, inépuisable, toujours à méditer. Il ne remplace pas la réalité qu’il désigne, il y conduit.

Le mot symbole vient du grec symbolon, qui désignait à l’origine un objet brisé en deux, dont chaque moitié était confiée à deux partenaires. Lorsqu’on réunissait les deux fragments, ils devenaient signe de reconnaissance et de vérité partagée. Cette origine éclaire bien la nature du symbole : une réalité visible (la moitié tangible) qui pointe vers une réalité invisible, à découvrir.

Le symbole porte donc une double visée : il propose un sens premier, accessible, concret — et un sens second, voilé, spirituel.

Le symbole johannique

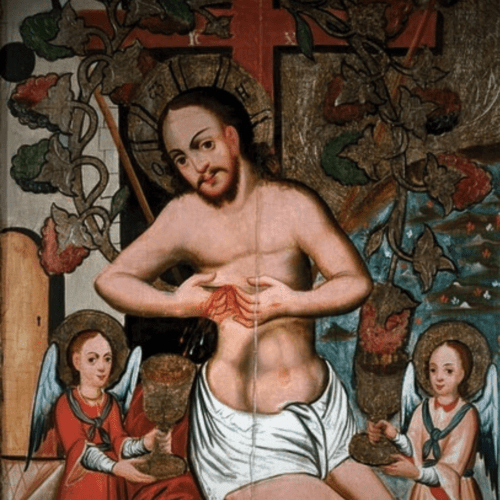

Le Quatrième Évangile déploie un usage dense et cohérent du symbole. Jean s’appuie sur une foule d’éléments concrets, sensibles et naturels — eau, vin, pain, herbe, vent, troupeau, vigne — mais aussi sur des données fondamentales de l’anthropologie humaine : l’homme et la femme, la naissance, la mort, les noces… Ces éléments ne sont jamais utilisés de manière neutre : ils construisent un premier niveau de lecture — immédiat, tangible, charnel — qui ouvre à un second niveau, invisible, spirituel, théologique.

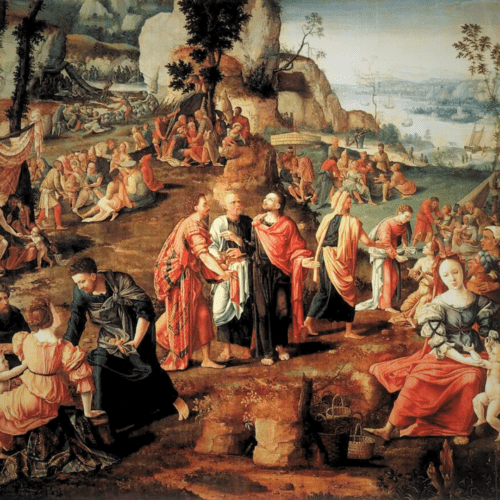

Ce premier niveau est clair, incarné, enraciné dans la réalité quotidienne. Il est filtré par la culture juive de l’évangéliste et nourri de tout l’héritage biblique de l’Ancien Testament. Ainsi, l’eau, en tant qu’élément naturel, est aussi l’eau de la mer Rouge, l’eau des ablutions rituelles, l’eau jaillissante du rocher. Le pain est à la fois nourriture quotidienne et souvenir de la manne donnée au désert. Le troupeau évoque la vie pastorale, mais aussi la relation d’alliance entre Israël et son Dieu, le Berger fidèle.

Dans chaque cas, Jean convoque la mémoire biblique pour suggérer une dimension théologique seconde, proprement christologique. C’est ici que le symbole prend tout son poids. Il ne se limite pas à illustrer une vérité ; il l’incarne dans une forme concrète pour mieux la révéler à l’intelligence du cœur.

Prenons à nouveau l’exemple de l’eau. Elle est source de vie, puissance de purification, mais aussi, dans sa force destructrice (comme au temps du Déluge), symbole de mort et de renaissance. Chez Jean, elle devient symbole du baptême, sacrement du passage : l’eau purifie, fait naître à une vie nouvelle, détruit le péché pour faire surgir l’homme nouveau en Christ.

Jean opère ainsi une double articulation :

-

un plan visible, enraciné dans le monde sensible, dans la culture biblique et dans l’expérience humaine universelle ;

-

un plan invisible, celui du mystère du Christ, que seule la foi peut atteindre.

L’évangile selon Jean nous invite alors à lire chaque signe comme un symbole porteur de révélation. Le visible n’est pas à dépasser, mais à contempler comme tremplin vers l’invisible. Le pain reste pain, mais devient aussi Parole qui nourrit ; la lumière reste lumière, mais devient aussi lumière du monde ; le berger reste un homme qui veille, mais devient le Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis.

Ce premier plan — historique, concret, biblique — est donc une porte d’entrée vers le plan caché, celui pour lequel l’évangile est écrit (cf. Jn 20, 31). L’enjeu est alors spirituel : ouvrir les yeux, reconnaître dans la chair le Verbe, recevoir dans les symboles la vie en abondance.

La métaphore

Contrairement au symbole, qui relie deux niveaux de réalité — visible et invisible, sensible et spirituel — de manière organique et durable, la métaphore relève avant tout d’un jeu du langage, fruit de l’imagination poétique. Elle repose sur un rapprochement inédit entre des réalités naturellement éloignées, créant ainsi une image suggestive, parfois déroutante, toujours évocatrice.

Prenons un exemple bien connu tiré d’Homère : « l’aurore aux doigts de rose ». L’aurore n’a pas de doigts, et elle n’est pas une rose. Pourtant, en associant ces éléments, le poète fait surgir une image nouvelle, qui évoque la délicatesse, la lumière naissante, la beauté fragile du matin. La métaphore ne révèle pas une vérité cachée comme le fait le symbole ; elle éveille une résonance, ouvre un espace de sens, sans toujours s’ancrer dans une réalité historique ou religieuse précise.

Jean, dans son évangile, emprunte aussi cette voie métaphorique pour parler du mystère du Christ. Plusieurs de ses formules emblématiques sont des métaphores directes, que l’on reconnaît au style solennel du « Je suis » :

- « Je suis l’Agneau »

- « Je suis la porte »

- « Je suis la vigne »

- « Je suis la lumière du monde »

- « Je suis le pain vivant descendu du ciel »

Ces métaphores n’appartiennent pas uniquement à l’imaginaire poétique ; elles sont enracinées dans l’Ancien Testament, et bénéficient d’un riche passé biblique. Ainsi, l’agneau évoque le sacrifice pascal (Ex 12), la vigne renvoie à l’image d’Israël (Is 5), la lumière rappelle la présence divine dans les ténèbres (Ps 27,1). Jean combine donc la puissance évocatrice de la métaphore et la profondeur théologique du symbole, en les inscrivant dans une tradition religieuse qui permet au lecteur de passer du langage au mystère.

La métaphore johannique ne se contente donc pas de suggérer : elle oriente, interpelle, révèle, tout en gardant l’ambiguïté féconde du langage figuré. Ce faisant, elle invite à entrer plus avant dans la contemplation du Christ, à travers les mots, les images, les associations, qui touchent l’intelligence et le cœur.

Genre littéraire du passage

La question du genre littéraire est décisive pour l’interprétation du passage de Jean 10. Car comprendre comment Jésus parle ici, c’est déjà commencer à comprendre ce qu’il veut révéler.

Pour certains commentateurs, nous avons affaire à une parabole : un enseignement concret tiré d’une réalité quotidienne, qui contient une pointe spirituelle, une vérité à découvrir. Pour d’autres, il s’agit plutôt d’une allégorie : chaque élément — le berger, la porte, les brebis, le voleur — aurait une correspondance précise dans le réel ou dans l’histoire du salut.

Mais l’évangéliste lui-même, au verset 6, qualifie ce discours de παροιμία (paroimía) — un terme grec difficile à traduire. D’où la diversité des choix des traductions modernes :

- Parabole (TOB),

- Allégorie (Delebecque),

- Similitude (Osty),

- Comparaison (Léon-Dufour),

- Discours mystérieux (Bible de Jérusalem),

- Exemple (Chouraqui).

Il ne s’agit donc pas ici d’un récit imagé à la manière des paraboles synoptiques. Le terme paroimía désigne plutôt un langage énigmatique, voilé, qui cache plus qu’il ne dévoile à ceux qui ne sont pas prêts à recevoir la vérité.

Jean lui-même nous aide à en saisir la portée lorsqu’il revient à ce terme en Jean 16, 25 :

« Je vous ai dit cela en utilisant des paroimíai ; mais l’heure vient où je ne vous parlerai plus en figures, mais je vous parlerai ouvertement du Père. »

Et plus loin encore, au verset 29, les disciples disent à Jésus :

« Maintenant tu parles ouvertement et tu ne dis plus de paroimía. »

Ce que Jean appelle paroimía relève donc d’un discours de révélation, mais voilé — un langage réservé aux disciples, qui demande une écoute attentive, une ouverture du cœur, et un discernement spirituel. Il ne s’agit pas d’une simple image illustrative, mais d’un mystère exprimé dans une forme paradoxale, où se mêlent symbole, allégorie et prophétie.

Contexte et structure

Ce discours du Bon Pasteur s’inscrit dans une grande unité littéraire de l’évangile de Jean : du chapitre 7 au chapitre 11, que le bibliste Léon-Dufour intitule La lumière de la vie. Cette section développe progressivement la révélation de Jésus, confrontée à l’incompréhension croissante de ses adversaires.

Une grande partie se déroule dans le Temple (Jn 7,14 – 8,59), mais l’action se déplace ensuite aux abords du Temple avec la guérison de l’aveugle-né (Jn 9), puis notre passage sur le Bon Pasteur (Jn 10,1-21), avant un retour dans le Temple pour la fête de la Dédicace (Jn 10,22).

L’unité de lieu est donc claire — Jérusalem et son Temple — mais l’unité de temps liturgique l’est tout autant : jusqu’au verset 21 du chapitre 10, nous sommes encore dans le contexte de la fête des Tentes, une fête profondément eschatologique et messianique, marquée par les attentes du peuple quant à la venue du Messie, la lumière, et l’eau vive. Le cadre est donc parfaitement choisi pour une révélation aussi dense.

Enfin, l’unité thématique relie tous ces chapitres : depuis Jean 5, la révélation de Jésus suscite opposition, controverse, fermeture. À chaque signe, à chaque parole, Jésus rencontre l’hostilité d’un monde enfermé dans ses certitudes religieuses.

- La guérison d’un infirme le jour du sabbat (ch. 5)

- L’annonce du pain vivant venu du ciel (ch. 6)

- Le débat sur l’identité du Messie (ch. 7)

- La lumière donnée à l’aveugle-né (ch. 9)

- Et ici, la révélation du vrai Berger (ch. 10)

Tout ce bloc narratif est marqué par une tension croissante. Jésus se donne à connaître, mais cette révélation divise : elle illumine les cœurs disponibles, mais aveugle ceux qui refusent de croire. Le langage symbolique, loin de simplifier, dénonce le refus de l’écoute, et trace une ligne claire entre ceux qui reconnaissent sa voix, et ceux qui s’en détournent.

Le berger dans le monde biblique

Tout au long des récits évangéliques, de nombreuses allusions sont faites au monde du berger et de ses brebis, images centrales pour comprendre la mission de Jésus. Il est donc utile d’éclairer brièvement le contexte socio-historique de cette figure.

Dans la Palestine du Ier siècle, le berger n’était généralement pas le propriétaire du troupeau. Il agissait comme gardien, chargé par plusieurs familles de veiller sur leurs bêtes. Chaque jour, il les emmenait paître sur les collines, puis, le soir venu, il les conduisait dans un enclos collectif, où plusieurs troupeaux étaient regroupés pour la nuit, protégés des voleurs et des prédateurs.

Jean 10 reflète bien cette réalité :

« Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu’il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent parce qu’elles connaissent sa voix. » (Jn 10, 3-4)

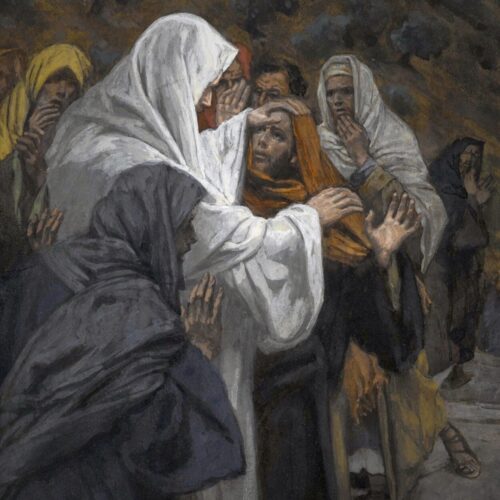

Cette connaissance mutuelle entre le berger et ses brebis — il les appelle par leur nom, elles reconnaissent sa voix — devient une métaphore précieuse de la relation entre le Christ et ses disciples.

Les évangiles synoptiques prolongent cette image : Matthieu et Luc rapportent tous deux l’épisode du berger qui part à la recherche de la brebis égarée (Mt 18,12-13 ; Lc 15,3-7), soulignant combien chaque brebis est précieuse et mérite d’être retrouvée. Cela se comprend dans un contexte où le berger devait rendre compte de chaque animal confié à sa garde.

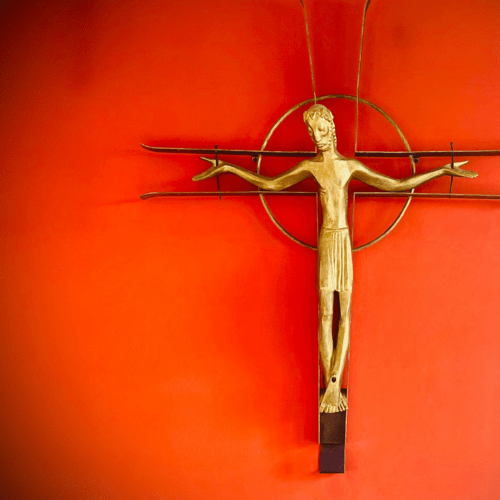

Il faut aussi noter que l’image du berger portait une double connotation dans la culture juive. Dans la tradition biblique, Dieu lui-même est appelé le berger d’Israël — comme en témoignent le célèbre Psaume 23 ou encore les paroles du prophète Isaïe (Is 40,11). Jésus s’inscrit clairement dans cette lignée lorsqu’il déclare :

« Je suis le bon pasteur. » (Jn 10,11)

Mais dans la tradition rabbinique tardive, les bergers étaient parfois perçus avec méfiance. Une célèbre maxime du Talmud (mQiddushin 4,14) affirme :

« On ne doit pas enseigner à son fils le métier d’ânier, de chamelier, de barbier, de marin, de berger, de boutiquier, parce que ce sont des métiers de voleur. »

Ainsi, en choisissant d’assumer pour lui-même l’image du berger, Jésus se situe à la jonction de deux mondes :

- Celui de la tradition biblique, où le berger est le guide spirituel, tendre et vigilant.

- Et celui d’un quotidien plus ambivalent, où le berger est marginalisé, parfois suspect, mais toujours proche du réel et des petits.

Cela éclaire davantage la force subversive et pastorale de cette déclaration : le Bon Pasteur, c’est Dieu qui descend auprès des siens, qui connaît chacun par son nom, et qui donne sa vie pour les brebis.

Comments are closed.